Les arômes sont liés au cépage, à la maturité du raisin, à la vinification, à l’élevage, à l’âge du vin etc… Bref de nombreux facteurs, pour simplifier, retenez que les arômes évoluent avec le temps. Dans sa jeunesse, le vin présente des arômes de fruits frais de fleurs qui vont évoluer vers des arômes de fruits confits, des notes de sous bois, de champignon.

Ces arômes sont classés en 3 familles :

Arômes primaires, arômes secondaires et arômes tertiaires.

Arômes primaires : Appelés également arômes variétaux, ces arômes proviennent directement de la baie du raisin et donc du fruit, c’est la raison pour laquelle on les appelle primaires. Ils sont présents dans la pellicule du raisin et sont plus ou moins intenses en fonction de la variété des grains, du type de cépage, du terroir sur lequel la vigne est implantée, ainsi que des méthodes de vinification. De la saveur de rose dans les Muscat, aux notes de poivron du Cabernet Sauvignon en passant par les odeurs poivrées des vins du Syrah, ces molécules aromatiques sont synthétisées dans les baies et exprimées dans le vin. Dans sa jeunesse, le vin est dominé par ce type d’arômes, ils sont donc plus faciles à déterminer. On retrouve une grande variété d’arômes primaires, cela se traduit dans le verre, par des notes florales (aubépine, acacia, chèvrefeuille, jasmin, rose, tilleul, lilas, jacinthe), fruitées (ananas, pomme, fraise, framboise, citron, mangue, mûre, pêche, abricot), végétales (anis, thym, herbe, tisane, fougère, poivron, garrigue, laurier, foin coupé, buis, lierre, fenouil), épicées (cannelle, poivre, muscade), ou encore minérales (pierre à fusil, pétrole, iode, craie, silex).

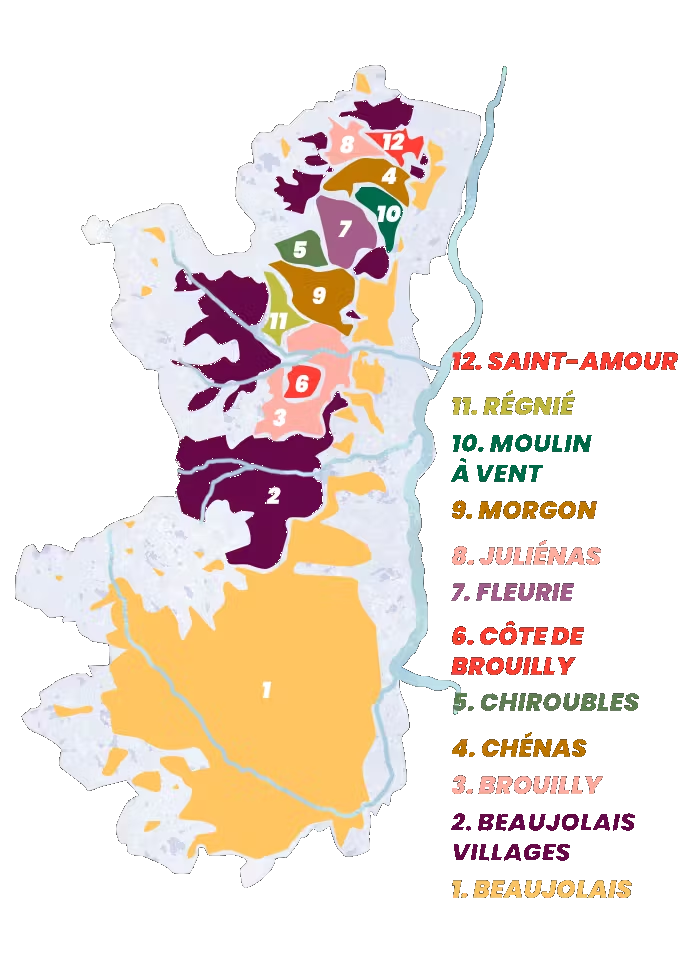

Arômes secondaires : Si les arômes primaires viennent du fruit, les arômes secondaires proviennent quant à eux de la fermentation. Lors de l’élaboration d’un vin, la fermentation est l’étape cruciale pendant laquelle les sucres se transforment en alcool. Les types de levures, de ferments, les conditions de fermentation et les températures sont des facteurs qui vont contribuer à la variété des arômes secondaires. Ils se déclinent en trois groupes bien distincts. Ceux dits fermentaires tels que les notes de mie de pain, de brioche, de levure ou de biscuit, les lactés comme le beurre, le yaourt, le lait, bien sûr, ou le caramel et enfin les amyliques avec des goûts de bonbon anglais, vernis à ongles, banane. Les arômes de banane, souvent présents dans les vins nouveaux comme le Beaujolais ou dans certains vins blancs très jeunes, proviennent surtout d’une technique de fermentation précise appelée la macération carbonique. En résumé, les conditions dans lesquelles vont s’effectuer les fermentations agissent directement sur la synthèse des arômes secondaires et le vigneron peut choisir d’intervenir ou non dans cette production. La clé de réussite d’une conduite de vinification est de trouver meilleur équilibre entre chacune des classes aromatiques : primaires, secondaires et tertiaires. En effet, trop d’arômes fermentaires peut occulter le terroir et ses arômes primaires.

Arômes tertiaires : Que ce soit en cuve inox, béton, en fût de chêne ou encore en bouteille, le vin développe de nouveaux arômes lors du vieillissement. Répondant aussi au nom d’arômes d’évolution, ces derniers proviennent de phénomènes d’oxydation. Le vin absorbant diverses quantités d’oxygène, il révèle différentes notes. Les fûts offrent des arômes boisés (cèdre, chêne, vanille, eucalyptus, brûlé), épicés (vanille, poivre, réglisse, cannelle) et empyreumatiques (pain grillé, café, cacao, tabac, pain d’épice). Puis, une fois la mise en bouteille effectuée, une toute autre palette se découvre. Les vins rouges et blancs voient leurs notes fruitées évoluer. Les premiers offrent des touches de pruneau ou de cerise noire, tandis que les seconds sont dominés par les fruits secs, l’abricot ou l’amande. En rouge, les senteurs animales se dévoilent (cuir, gibier, fourrure), tout comme les végétales (champignon, truffe, sous-bois). En blanc, ce sont les fleurs séchées et les arômes dits chimiques (vernis, solvant) qui se dégagent. Il est également possible de profiter de savoureux arômes de confiserie tels que le miel, le cake ou le pralin.

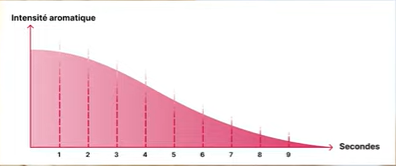

Petit rappel, pour bien sentir les arômes, il faudra humer d’abord le vin sans faire tourner le verre, c’est le 1er nez qui permet de définir les premiers arômes. On le sent une deuxième fois après avoir fait tourner le vin dans le verre pour l’aérer pour libérer de nouveaux arômes, c’est le 2ème nez.